3つの機能を有する「データサイエンスセントラル」を設置

—JTBではデータの活用をはじめとする、デジタライゼーションを推進する新たな体制づくりにチャレンジしていると聞きます。具体的な施策についてお聞かせください。

福田:JTBという企業にデジタル時代に合った変革を起こすため、Web販売部はミッションを掲げています。そのひとつが「データドリブン」であり、もうひとつが「プロダクトアウトからマーケットインへの転換」です。この2つを実現するため、これまでもJTBの社内では様々な取り組みが進められていましたが、なかなか実現できていなかった。それは、この推進に体系的な高い専門性が必要とされるからでした。

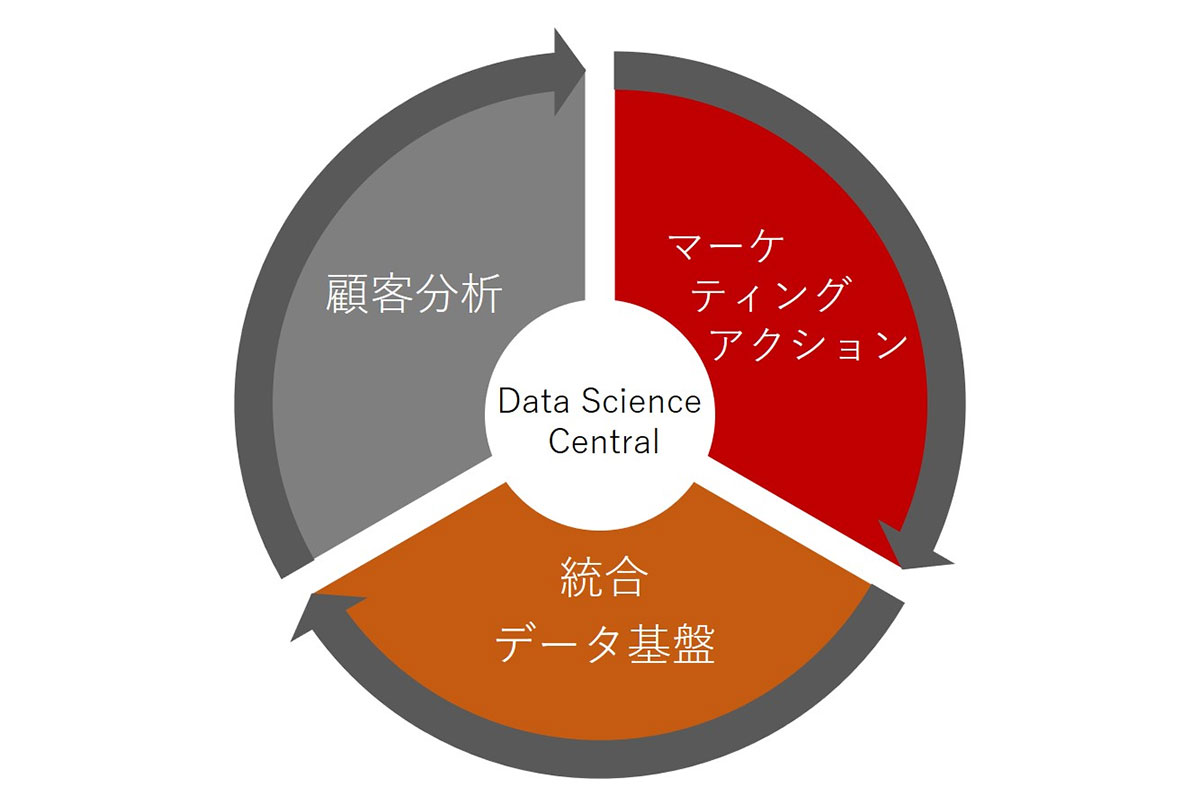

組織体制から刷新する必要がある。そう考えて、2018年4月にデータドリブンのマーケティングが実行できるようになるための戦略組織である「データサイエンスセントラル」を設置しました。この組織は「①統合データ基盤」「②顧客分析」「③マーケティングアクション」の3つの機能を有します。

この3つの機能が1周すると、データドリブンのマーケティングが実現するという建付けを考えたのです。4月から3カ月ごとにステージを分けて、1歩ずつ進めてきました。3ターム目で、データ基盤の構築から分析、それに基づく具体アクションを実施できる体制を整えることができました。

実行に際しては、外部パートナーとの連携が欠かせません。「①統合データ基盤」の実現に際しては、トレジャーデータさんと組んでいます。以前のJTBでは、データが分散化していたがゆえ、広告とWebサイト、アプリ、CRMなど顧客接点に統合という観点が抜けていました。JTBとお客さまのコミュニケーションを一貫したものにするため、下記の3つを必要要件としてTreasure Data(トレジャーデータ)を採用しました。実行基盤系へのコネクタの柔軟さ、短期間で構築可能であること、独立系であること(特定ベンダーではないこと)です。

しかし、「①統合データ基盤」だけを構築したところで、その先の「②顧客分析」でとん挫してしまう企業は少なくありません。多くの企業は分析を外注してしまうことで失敗しています。分析には“主語”が必要で、主語を入れるために社内体制が重要なのです。

なるべく社内で分析をできるような体制をつくろう。その具体的な体制として、顧客分析を行うアナリストチームを、「量」を追うチームと「質」を追うチームに分けました。そして、それぞれのファインディングスを前者はパフォーマンスベース、後者はコミュニケーションベースの施策方針に落としこむように役割を分担したのです。現在、この顧客分析チームは7名で稼働しており、次のアクションにつながる知見を提示し続けています。

タビナカの行動を捕捉する、ID統合と位置情報活用

—秦野さんのチーム内での役割を教えてください。

秦野:現在、私は量的分析チームの中で、テクノロジスト兼アライアンスBDなどの役割を担っていますが、そのひとつに位置情報データの活用のプロジェクトがあります。

福田:JTBが位置情報に着目する理由には、背景があります。旅行データは特徴的で購買トランザクションが少ない反面、一般消費材に比べて内容が非常に複雑なこと。例えば予約があって、取り消しがあって、出発日があって等、1回の旅行で複数のステップが発生します。

さらに、同じ旅行商材であっても複数回訪れるケースの少ない旅行地がある一方、沖縄や那須といった地域は、リピートされる方が多くいらっしゃいます。なんのためにその場所に行っているのか?お客さまの文脈ベースで解釈する必要があるのです。では、文脈を理解するにはどうしたらよいか。そこで着目したデータのひとつが、タビナカでの行動に関するデータでした。これが、先の位置情報への注目へとつながります。

例えば韓国に行く女性グループの行動は、化粧品の購入や食事、韓流ドラマの聖地巡礼など、ある程度、推察ができます。一方で60代の男女グループが旅行される場合、花見でも紅葉でもない季節の京都に、いったい現地で何をされているのか、なかなか推測できません。こういった場合にも、タビナカでどんな行動をしているのかを把握できれば、私たちのおもてなしを、さらに進化させることができるのではないか。そんな構想を描いています。

この構想を実現するため、先のトレジャーデータにクロスデバイスマッチングのデータを提供するドローブリッジ、さらにドローブリッジはスマホアプリ、位置情報を用いたオフラインの行動データも組み合わせた提供が可能なので、活用を進めているところです。

山上:JTBには店頭スタッフが一人ひとりのお客さまの文脈を理解した接客をしてきた文化があります、しかし、それが体系立ったデジタルデータという形で蓄積されてはいませんでした。あくまで属人的な情報として、一人ひとりの頭の中、もしくは店舗単位に蓄積されていたのです。今後、データサイエンスセントラルの取り組みを突破口に、こうした情報をデータ化して共有し、全社で活用するといった方向性につなげていきたいです。

店舗での接客に関わる情報しかり、社内でうまく活用されていないデータも多くあるはずなので、そうしたものの利活用も進めていきたいですね。

秦野:我々はタビマエの部分のおもてなしについては業界のトップランナーであると自負しています。しかし福田が話した通り、お客さまがタビナカでどのように行動されているのかを把握できていないことは、大きなペインポイントでした。

この課題を解決するため、まずは一人ひとりのお客さまを把握するため何をすべきかを考え、デバイス捕捉ができるパートナーを探すことから始めました。

その観点にマッチしたのが、Cookie、Device ID、IPアドレス等、個人情報を使用することなく、デバイス基礎情報のみで、所有者単位にデバイスを紐づけることができるドローブリッジでした。特にドローブリッジを評価したポイントは、そのクロスデバイスマッチングの仕組み。PCが捕捉できていれば、スマホも捕捉できる点が、当社が抱える課題に合致し採用を決めました。

当社のお客さまは年配の方も多いので、PCでしか接点を持てていないお客さまも多くいらっしゃいました。しかし、そのお客さまの大半がスマホも所持しているはず。タビナカでの行動まで把握するためには、スマホの捕捉が必要ですし、そこでドローブリッジのデータが大いに生きると考えたのです。