企業の「なりわい」とは何か

「なりわい」(生業)というキーワードは日本語としては古くからある言葉であるが、経営やマーケティングの世界で使われるキーワードとしては新参の存在である。

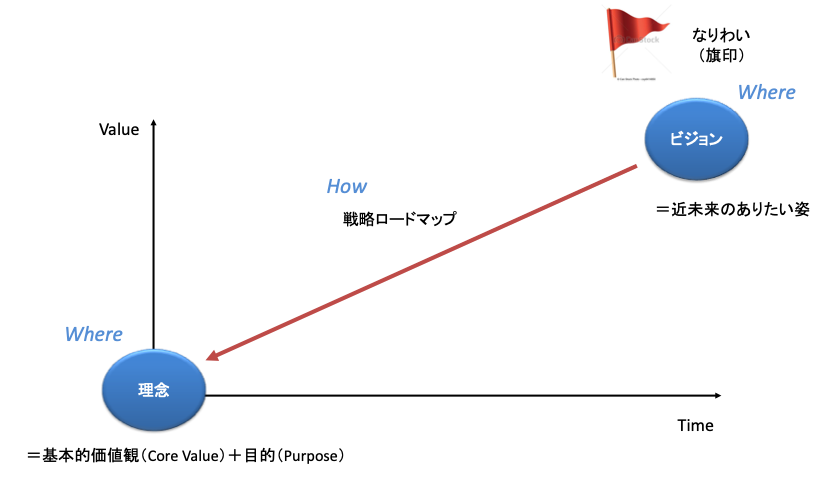

発案者である私たち(望月真理子、中町直太、朝岡崇史)の定義では、「なりわい」とは企業が近未来の「ありたい姿」=「ビジョン」を実現した時に提供したいと考えている体験的な価値(CX)をお客さまにも分かりやすい言葉で表現したものである。企業が「なりわい」を変革することは、お客さまから見れば企業が提供する価値が刷新されることに等しい。

また「なりわい」は企業にとって経営の行き先を示す、いわば「旗印」でもある。旗が立つことでお客さまに対して企業が提供する価値の本質がわかりやすくなるだけでなく、インターナル(従業員)をはじめとするステークホルダーに対しても企業が近未来に向かおうとしているゴールがクリアになり、組織や階層の枠組みを超えた事業変革や組織文化変革の活動が進みやすくなるというメリットが期待できる。

また、「なりわい」は企業が創業時から培ってきた企業風土、価値観といった「熱量を持った精神性」をも包含する概念であり、同時に企業でリアルタイムに働いている従業員の組織文化に対する共感や愛着も涵養する営みという意味合いも含んでいる。このあたりが従来からある「事業ドメイン」との大きな違いである。

実を言うと、「なりわい」という概念について着想を得たのは、朝岡がここ数年来、通い続け、定点観測を続けているCES(シー・イー・エス。毎年1月初旬に米ラスベガスで開催)での体験を通じてである。

CESは近年、ヘルステック、フードテック、フィンテック、スポーツテックなどX-Techの領域にまで裾野を拡大し、「軍事以外の最先端テクノロジーなら何でもあり」という様相を呈しているが、一方で企業の経営トップが基調講演や記者会見を通じて、新ビジョンや野心的な成長戦略を世界に強くアピールする場にもなっている。

CES 2015で驚愕したジョン・チェンバースの予言

今から7年前のCES 2015でのこと。『FAST INNOVATION: DISRUPT OR BE DISRUPTED』(急速なイノベーション:破壊するか破壊されるか)と題されたパネルディスカッションで、著名なパネリストのひとり、シスコシステムズCEO(当時)のジョン・チェンバースが以下のような衝撃的な「予言」を行って大きな注目を浴びた。

『IoE(The Internet of Everything:IoTと同義)によって何もかもがコネクトされる。そしてすべての業種はハイテク企業になる。それはテクノロジーによってすべてのビジネスの変化のスピードがさらに増すことを意味している。今後10年間でフォーチュン500の中で生き残れる企業は40%程度にすぎない。テクノロジーによる「Disrupt(破壊)」は今そこに起きている現実であり、巨大企業であっても自らが「Disruptor(破壊者)」にならなければ生き残れない』

クレイトン・クリステンセンが1997年に提唱した「イノベーションのジレンマ」によれば、従来商品の改良を進める「持続的イノベーション」を得意とする優良企業は、従来商品の価値を破壊して全く新しい価値を生み出すスタートアップ企業の「破壊的イノベーション」が世の中に受け入れられると急速に競争力を失うとされてきた。

しかし、ジョン・チェンバースの予言は、ヒトやモノ、何もかもがインターネットに繋がり、大規模なゲームチェンジが起きている時代、スタートアップ企業ではなく、むしろ成熟した優良企業こそが率先して、その「なりわい」を革新し、「Disruptor(破壊者)」にならないと生き残れないことを看破したわけである。

アンダーアーマー、エヌビディア、そしてトヨタの「なりわい」革新

CES 2017〜2018では、ジョン・チェンバースの「予言」が見事に的中する現場に遭遇した。

まずCES 2017では、本来CESとは縁遠かった2社の企業、「スポーツ用品製造」業のアンダーアーマーと「ゲーム用画像チップ(GPU)製造」業のエヌビディアが基調講演に相次いで登壇、「なりわい」革新を宣言して注目を浴びた。

アンダーアーマーは、メリーランド大学でアメリカンフットボールの選手だったケビン・プランクがユニフォーム(Armour:アーマー)の下に着る快適で高性能なシャツを開発、1996年に祖母の家の地下室で創業したというブランド神話を持つ企業だ。

「Data is a new oil.」(石油が産業の構造を変えたように、今度はデータが世界を変える)。CEOのケビン・プランクは自社製品にセンサーチップを内蔵し、お客さまの生体データとAIを連携させることで運動量や体調の把握・管理・活動支援までをワンストップで行う「ウェルネス・フィットネスのアドバイザー」業に自らの「なりわい」を進化させることを高らかに宣言した。

また、台湾系米国人のジェンスン・ファンが率いるエヌビディアはPlayStationやNintendo Switchの共同開発で日本企業とのつながりが強く、知る人ぞ知るシリコンバレーの優良企業である。何とCESの大舞台で自社製作の自動運転SoC(システムオンチップ)をお披露目し、「自動運転のAIプラットフォーム」業へ「なりわい」の軸足を移すことを発表した。ジェンスン・ファンCEOは10年ほど前にゲームと自動運転は画像解析というアプローチで共通点が多いことを見抜き、虎視眈々と参入の機会を狙っていたのだという。

そして、翌年のCES 2018。トヨタ自動車の記者発表にサプライズ登壇した豊田章男社長は身振り手振りを交えながら、ゆっくりと、しかしはっきりと、力強い英語で、トヨタを「自動車製造(Automobile Company)」業から「モビリティ・カンパニー(Mobility Company)」業へ変革することを表明した。

まさに成熟した優良企業による「なりわい」革新である。

『トヨタはもともと自動車ではなく自動織機の発明により創業した会社であることを知らない方もいらっしゃるかもしれません。私の祖父である豊田喜一郎は、当時多くの人が不可能だと考えていた、織機を作ることから自動車を作ることを決意しました。(中略)

私はトヨタを、クルマ会社を超え、人々の様々な移動を助ける会社、モビリティ・カンパニーへ変革することを決意しました。私たちができること、その可能性は無限だと考えています。

私はお客様がどこにいようとも、新たな感動を提供し、お客様との接点を増やす新たな方法を作り出す、と決心しました。

技術は急速に進化し、自動車業界における競争は激化しています。私たちの競争相手はもはや自動車会社だけでなく、グーグルやアップル、あるいはフェイスブックのような会社もライバルになると、ある夜考えていました。なぜなら私たちも元々はクルマを作る会社ではなかったのですから』

(トヨタグローバルニュースルーム」からの抜粋)

このプレゼンに端を発したトヨタの「なりわい」革新が、今まさに現在進行中であることは『トヨタイムズ』などの広告宣伝や広報活動で広く知られている通りである。

サステナビリティが「なりわい」革新の動機になったCES 2022

2年ぶりにリアルで開催されたCES 2022。今回も企業の経営トップが基調講演や記者会見の場で「なりわい」革新を宣言する現場に立ち会うことができた。

ただし、その傾向は大きく様変わりし、カリスマ的な経営トップが事業成長の野心を背景に大胆な「なりわい」革新をぶち上げると言うよりは、顕在化しつつある社会課題に向き合い、実直かつ誠実に「なりわい」革新をコミットする傾向が強くなりつつあると感じた。

その代表例がヘルスケア企業のアボット、自動車のゼネラルモーターズ、農業機械のジョンディアである。アボットは「病気の診断や治療、予防に注力するヘルスケア」業から(アスリートや健康な人も含めて)「人生の可能性を最大限に拡大するウェルネス」業へ、ゼネラルモーターズは「内燃エンジンの自動車製造」業から「EVのプラットフォーム・イノベーター」業へ、そしてジョンディアは「農業機械の製造」業から「農業の自動オペレーション」業へと「なりわい」革新を宣言した。

誌面の関係もあり、今回は著者が最も感銘を受けたアボットの事例を取り上げる。

アボットは1888年創立、アメリカのシカゴに本社を置くヘルスケア企業である。アメリカでは10人に1人が糖尿病を患い、実に2人に1人が心臓疾患で苦しんでいる。アボットはこの社会課題に真摯に向き合い、ウエアラブルのセンシングデバイスとスマホのアプリで血糖値の管理ができる「FreeStyleリブレ」という製品のほか、心臓病でも機能を補ってくれるペースメーカー、またパーキンソン病の発作を軽減する画期的な製品を開発、医療現場に送り出している。

CES 2022の基調講演に颯爽と初登壇した若きCEOのロバート・B・フォードは『Human Powered Health』というアボットが目指す新たなビジョンを提示した後、お客さまである患者への共感や深い理解を前提に、「HEALTH + TECH」のアプローチでアボットの医療機器の可能性を拡げていくことを高らかに宣言した。

そして今後は自社の製品サービスを「診断や治療」から「健康維持のための栄養管理やトレーニング」の領域に拡大していくことにも言及、ウエアラブル・バイオセンサー「Lingo」をお披露目した。

「Lingo」は上腕部に付けたボタン形状のウエアラブル・バイオセンサー(「FreeStyleリブレ」のセンサーと似ているものだ)によって測定した「血糖」「ケトン体」「乳酸」「アルコール」の4つの指標を、スマホのアプリでリアルタイムに可視化して管理することで、健康維持や運動パフォーマンスの向上に役立てていくことを狙いとしている。

アボットの「HEALTH + TECH」の取り組みは、サステナビリティが重視される時代における企業の「なりわい」革新のあり方を象徴的に示すものだ。製品やサービスはもちろん大切だが、突き詰めて考えると企業の「パーパス」を実現し、お客さまや社会にとってより良い、豊かな未来を創出するための手段に過ぎないのだ。

アボットの展示ブースに掲げられていた「life. to the fullest」(人生。その可能性を最大限に)というワードは、企業の経営の「旗印」を示すと同時に、「なりわい」革新によってお客さまや社会に提供される体験的な価値(CX)のありたい姿を端的に表現していると言えるのではないか。

朝岡崇史(あさおか・たかし)

株式会社ディライトデザイン 代表取締役/法政大学 大学院 客員教授

1985年、株式会社電通入社。電通ではブランドコンサルティングを行うコンサルティング室長、電通デジタル エグゼクティブ・コンサルティング・ディレクターを歴任。現在は、ブランド戦略、カスタマーエクスペリエンス戦略を専門とするコンサルタント、ファシリテーター、研究者。北京伝媒大学 広告学院 客員教授(2013年)、公益社団法人日本マーケティング協会マーケティングマスターコース マイスター(2011年〜現在)、U35新宿ビジネスプランコンテスト・アクティベーター(2018年〜)などを務めている。

主な著書に『拝啓 総理大臣殿 これが日本を良くする処方箋です』(2008年 東洋経済新報社 共著)、『エクスペリエンス・ドリブン・マーケティング』(2014年 ファーストプレス)、『IoT時代のエクスペリエンス・デザイン』(2016年 ファーストプレス)、『デジタルマーケティング成功に導く10の定石』(2017年 徳間書店 共著)がある。ウェブマガジン『JDIR』powered by JBpressに記事を連載中。