創業108年の老舗出版社を「卒業」、10年目のスタートアップに「ジョイン」した

50代半ばで出版社からベンチャーに転職した「ガソリンおじさん」の提供価値

メディアから企業広報に転じて3カ月「取材される側」となり思うこと

「編集者のスキルは事業会社で活きるのか?」という、問いへの答え

私の心をざわつかせる若手社員

TBMの同僚に、顔を見るたび、私の心をざわつかせる男がいる。わが子であってもおかしくないくらいの若い社員だ。彼が何かしたわけではない。非常に礼儀正しく、快活な好青年である。

ただ、私の中高時代の友人に顔がそっくりなのだ。その旧友の名前を仮にQとしよう。

Qはとてつもない読書家で、しかも時事問題や文学などにも精通し、知識量で私を圧倒する存在だった。家の方向が同じだったので、一緒に登下校する仲でもあった。

高校2年の頃だっただろうか。Qの家に遊びに行ったことがある。自分は将来、一体何者になれるのか、根拠のない自信と漠然とした不安が同居し、毎日心がフラフラしていた時期である。将来の夢など、恥ずかしくて友人に話すことなどまずなかったが、その日はどういう流れだったのか、私はQに「将来は、出版社で働きたいんだよね」と明かした。

するとQは、間髪入れず「出版社? お前なんて無理に決まってんじゃん」と返した。ショックでその後のことは覚えていない。話したことを後悔した。こんなに読書家で物知りのQが言うのだから、本当に無理なのかもしれないと落ち込んだのだけは覚えている。

ちなみに高3の夏休みまで、私はQと同じ国立大学を目指していて、予備校の志望校別の夏期講習にも共に通った。しかし、夏休みが明けた時点で私は力不足を自覚し、姉妹校である私立大への推薦入学枠に逃げた。一方Qは、悠々とその国立大に現役合格した。あらゆる意味で、私の自信をへし折ってきた存在なのである。

もっとも、その後はお互いに別々の道を歩み、高校卒業後は一、二度しか会っていない。私は、無理だと言われた出版業界で働くこともでき、そんなコンプレックスなど吹き飛んでいたはずだった。

ところが今回の転職によって、例の同僚を見るたびQのことを思い出す羽目になった。しかも、若い頃のQの顔だから始末が悪い。「お前、ここでやっていけんの?」と今にも声を掛けられそうで、果たして自分は世の中から必要とされる存在になれるのか、不安で仕方がなかった当時を思い出してしまうのである。当然、そんな話はその同僚にはもちろん、誰にもしたことがない。ざわつく心の中は決して表に出さないよう、気を付けている。

スタートアップは年齢より入社順が重視される

こんな気持ちに引き戻されるのは、Q似の彼のせいだけでもないだろう。若い人たちと、フラットな関係で共に切磋琢磨するという環境に転じたことが、大きく影響しているのは明らかだ。

スタートアップというのは、年齢ではなく入社した順番が重要視される組織である。先にリスクを取った者が圧倒的に偉いのである。入社してまだ3、4カ月の私など、若造もいいところだ。

ちなみにTBMでは、私は誰に対しても「さん付け」で呼ぶようにしている。前職では、社歴が長いだけでなく、ずっと同じ部署にいたこともあり、後輩たちは男女の別なく親しみの意味も込めて呼び捨てにするのが基本だった。しかし、今の会社ではほとんどが「先輩」である。年齢など関係なく、全員、さん付けで呼ぶべきだと考えた。そもそも年齢が上だからというだけで偉そうにする大人が、昔から嫌いだったし。

私が長を務める部門にも5月から新卒が配属されたが、彼も「さん付け」で呼ぶことにした。性別や上下関係、個人的な親密度に応じて呼称を変えるというのはおかしな話だし、何より自分なりのルールを管理していくのがめんどくさい。

話が脱線するが、TBMはD&I(ダイバーシティ&インクルージョン:多様性の受け入れ)を重視する会社であり、入社時にいくつか面白い質問を受けた。どう呼ばれたいか、性自認や性的指向、宗教上や生活信条からタブーとしている食品など、あらかじめ伝えておきたいアイデンティティの問題、周りからされると嫌な態度や、自分と接するときに気を付けてほしいことはあるか、などなど……。

私は、普通にさん付けで呼んでくださいと書き、苦手な食べ物はタマネギで、苦手な行動は大声で叱られることです……などと回答した。改めて振り返ると、まるで子どもの答えで情けなくなる。

実際TBMは、多様性に富んだ会社である。設立10年の若い会社ではあるが、年齢構成だけとっても20代から90代までと恐ろしく幅広いし、社員の来歴も多岐にわたっている。

そもそもCEOの山﨑敦義が中学を卒業後、大工見習いを経て中古車業で起業し、紆余曲折あって30代で今のTBMを創業した男である。石灰石を主原料に紙やプラスチックの代替物をつくるという山﨑の挑戦に、技術面での指南役として力を貸したのは、かつて日本製紙で技術担当専務を務めた角祐一郎。会長である角は93歳になった今も、毎日遅くまで新しい技術アイデアの創出にいそしんでいる。

創業当初から、日本のベンチャーの父と呼ばれる野田一夫(日本総合研究所創業所長など)が最高顧問として就いているほか、COO(最高執行責任者)の坂本孝治はYahoo! Japanの米国法人社長からの転身である。

幹部クラスもタレント揃いだ。大手化学メーカーなどで技術畑を歩んできた者もいれば、有名コンサルタントファーム出身者もゴロゴロいる。取締役管理本部長は弁護士の資格を持ち、知財担当は弁理士の有資格者であるなど、エキスパートの層も厚い。社内にはデザイナーもいて、社内外で使用するさまざまな制作物のデザインを一手に引き受けている。私も、一風変わったキャリアチェンジ組の1人ではあるが、そんなのが霞んでしまうほど、多士済々な組織なのである。

新卒も含め、若手も一様に頼もしい。留学経験などでグローバルな視点を養っていたり、学生時代からさまざまなかたちで環境問題に取り組んでいたりと、高い視座を持って入社してきた若者たちばかりだ。そんな仲間たちが一丸となって、環境配慮型新素材の普及と、循環経済(サーキュラーエコノミー)の構築に、本気で取り組んでいる。

藤原和博さんが説く「100万人に1人の存在になれ」

そんな会社に、畑違いの業界から遅れて入ってきた自分は、本当に活躍できるのか――。不安がないわけではない。

しかし一方で、まるで違う分野に歩を進めたからこそ、思いもよらない力を発揮できるのではないかという自分自身への期待もある。

リクルート初のフェロー(年俸契約の客員社員)で、教育分野でさまざまな職を歴任し、現在は「教育改革実践家」を名乗る藤原和博さん。彼は常々、世界のどこでも必要とされる存在になるためには、他に代替できない「希少性」を磨くしかなく、「100万人に1人の存在になれ」と説いている。

日本の人口は約1億2000万人だから、100万人に1人ということは日本のトップ120人という計算になる。野球でいえばイチローや大谷翔平、将棋なら羽生善治か藤井聡太あたりは、まぎれもなく100万人に1人の逸材だろう。1つの分野でそんな存在になるのは、とんでもなく難しい。

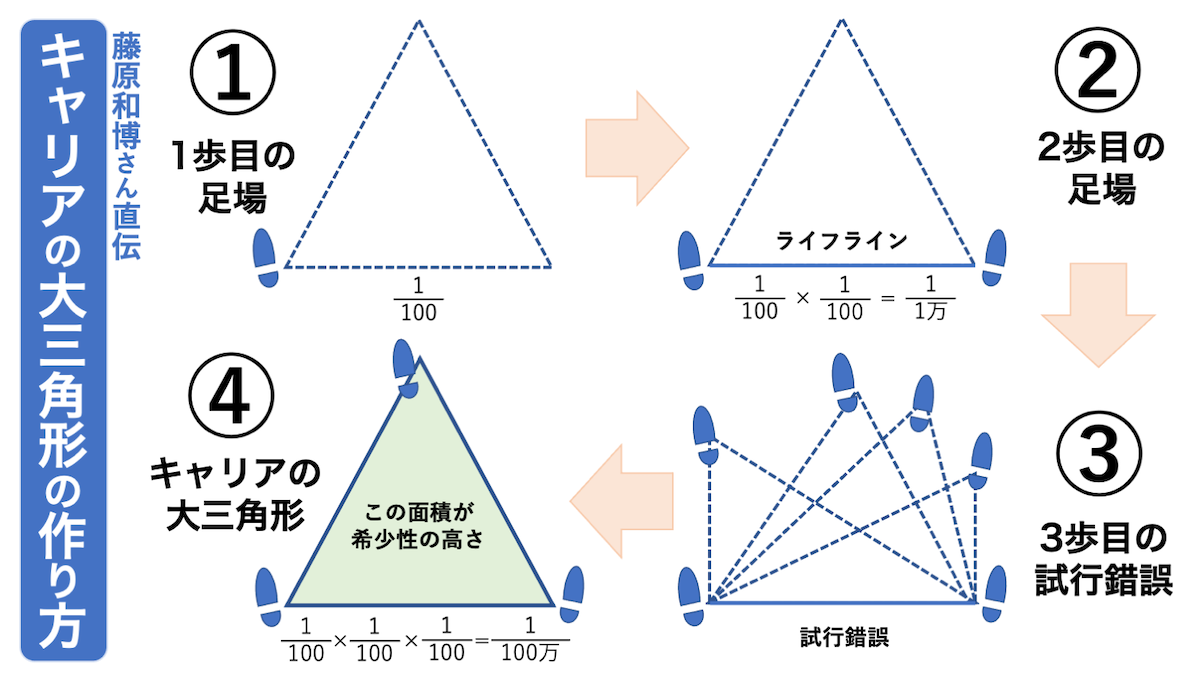

しかし藤原さんは、100人に1人程度の「異なるスキル」を3つ持っていれば、100の3乗で誰でも100万人に1人の存在になれると説明する。そしてそれを「キャリアの大三角形」理論として提唱している(図参照)。

20代のうちに三角形の起点となる「左足の軸」を決め、100人に1人の存在になれるまで経験を積む。次に30代で三角形の底辺をつくるべく「右足の軸」を固める。これで「1万人に1人」の存在となり、ライフライン(食っていける仕事)が決まる。30~40代で新たに100人に1人となれる3歩目をどこに踏み出すか試行錯誤した後、40~50代で本格的に3歩目を踏み出し、三角形を形成するというキャリアプランである。

藤原さんとは、彼が2003年に杉並区立和田中学校で東京都初の民間人中学校長に就任した際に、授業の見学やインタビュー取材をして以来の知己で、その後も何度となくこの「100万人に1人」論に触れる機会に恵まれた。

そのため、電車に乗っていても、「この車両の中に記者や編集者として自分より格上の人物はいるだろうか」などと意識するようになった。空いている車両なら可能性はあるかもしれないが、渋谷のスクランブル交差点を渡っているときは、「渋谷という土地柄、自分より実力が上の編集者がいるかもしれないし、NHKが近いことだし大物記者が歩いている可能性もあるな」などと考えるのである。そして、だんだんキャリアを重ねるにつれ、ビジネス・経済誌の分野に限定すれば、編集も記者も経験し、さらに編集長までやったとなると、信号2~3回分は勝ち抜けるかも……などと自信を持てるようになった。

というわけで、30年以上のキャリアを通じ、記者と編集者という2つのスキルで1万人の1人程度までなら自分の希少性を高められたような思いでいた。

60歳までの1万時間でさらにスキルアップしたい

そんな中で、数年前から藤原さんには「深澤さんもそろそろ3歩目のスキルに踏み出す時じゃないの」と言われていた。実はTBMへの転職を考えるようになる3週間前、久しぶりに藤原さんにお会いした時も、その話題になった。

3歩目については、より遠くに踏み出し、三角形の面積を最大限に広げろというのが藤原さんの教えである。なので、「もし深澤さんの3歩目が、大学のセンセイとか今までの延長線上に近いところだったら、この先の付き合いはちょっと考えちゃうかもね」と冗談めかして言われた。

このことはかなり強く私の頭の中に残っていて、転職の後押しとなった面は否めない。だから、TBMに入社が決まったときには、真っ先にメールで連絡した。すぐに返事が来た。「TBM、いいと思います!これからもよろしく!」。そっけない返事ではあったが、うれしい評価だった。

とはいえ、まだ3歩目を踏み出したばかり。少なくとも現在約250人のTBM社員のうち、私のようなキャリアを持つ人間は他にはいないから、もの珍しさで拾ってもらえたのかもしれないが、それだけに過ぎない。

これまで培ったスキルだけでその後の長い人生を渡っていけるほど、世の中は甘くないとは自覚している。今後は、そのへんを歩いている100人をランダムに集めてきて、環境配慮素材に関して、あるいは資源循環サービスに関する知識や経験で1番になれる程度の存在にはなりたい。

著述家のマルコム・グラッドウェルは、著書『天才! 成功する人々の法則』の中で、だれでも1万時間の練習、努力、勉強を行えば、どんな才能や技量もマスターできるという「1万時間の法則」を提唱している。1日8時間を年間250日、真面目に仕事に費やせば、5年で1万時間に到達する。60歳までの5年間、この新たな業界で濃密な時間を過ごせば、世間一般に出ても100人の1人程度の存在になれるに違いない。

そうすることで、ようやく100万人に1人という「真の希少性」を手に入れることができる。それこそが、高校時代に憧れた「なりたい自分」であり、「世の中から必要とされる存在」なのだろうと思う。

中高時代の友人Qにそっくりな彼のおかげで、高校生の頃の青くさい気持ちを思い出すことができた。「1万人に1人くらいにはなれているかな」などという慢心を戒め、初心に返らせてくれた彼には、本当に感謝している。

……いや、彼はただのそっくりさんなだけで、特に何か言ってくれたわけではないのだが。