身近な企業の社会課題に関する取り組みを調べてみよう

国本小学校は東京・世田谷区にある70年の歴史を持つ私立小学校だ。幼稚園・小学校・女子中学校・女子高等学校が一つの敷地内にあり、世代を超えた交流も盛んに行われている。特に小学校は、地域や企業と連携した形でのSDGs教育プロジェクトに熱心なことで知られ、多数の受賞実績がある。

この日、取材をさせてもらったのは小学5年生の2つの授業。教材は『未来の授業 SDGsパートナーシップBOOK』。授業の1コマめは本書に掲載されている「31の日本の社会課題」をテーマに行われた。これまで学んできたSDGsの各目標と日本の社会課題がどう結びついているのか?をグループで話し合いながら、手元のタブレットで紐づけて考えていく。

『未来の授業』書籍に掲載されている日本の社会課題を、タブレットに表示しワークを実施した。

2コマ目の授業では、本書に紹介されている企業の取り組みを具体的に取り上げた。まず、黒板に複数社のロゴを貼り出し、子どもたちにその会社について現時点で知っていることを話してもらう。

サンリオが好き、ロッテは野球チームだから知ってる、うちも生協使ってる!などさまざまな声が飛び交う。

次に、2人1組に分かれて調べ物学習。それぞれの組で担当する1社を選び、その企業の社会課題に対する取り組みを予想したり、ホームページなどで調べていく。

公式ホームページから、社会課題に対する取り組みを探していく。

授業の最後に書籍『未来の授業 パートナーシップBOOK』の紹介があり、より多くの企業の社会課題への取り組みが掲載されていることが紹介された。

国本小学校、SDGs教育への取り組み

国本小学校では、これまでも生徒による服や古本の回収・リサイクルプロジェクトなど、さまざまなSDGs教育の取り組みを行ってきた。その中心的役割を果たしてきたのが、教頭の齋藤悠真先生だ。齋藤先生に、これまでの取り組みや『未来の授業』シリーズの教材活用について話を聞いた。

——これまで、どのようにSDGs教育に取り組んできたのでしょうか?

国本小学校はもともと、1年生の朝顔栽培、2年生のナス栽培と収穫イベント、地元世田谷での田植え体験など、自然や環境に関わる取り組みや行事が多い学校です。それらをバラバラにやるのではなく、一本筋を通してカリキュラム化したらどうかという発想が最初にありました。そして入試などでSDGsが取り扱われるようになる中、これらの活動をSDGsのテーマと関連付けていくと良いものになりそうだと考えました。SDGsについての学習も、かなり早い段階から取り組んできたので、その両者を紐づけてカリキュラム化しています。

廊下に掲出されていた、SDGsや企業の取り組みについての発表資料。

その中で、企業との協業の取り組みにも力を入れてきました。例えば、地元にあるスーパー「サミット」との連携もその一つです。店長さんに出張授業に来ていただき、環境に配慮した店舗の工夫や取り組みを紹介してもらった後で、子どもたちが店舗見学に行き、お店のバックヤードで実際にどのような取り組みをしているか、見せてもらいました。さらに、そこで学んだことを子どもたちがポスターにまとめ、店舗に掲示してもらうという取り組みを行いました。

他にも、文具メーカーのパイロットや地元の染色ブランド(人間国宝でもある志村ふくみ先生の芸術精神を継承した『アトリエシムラ』が近くにある)のスタッフの方による出張授業など、さまざまな企業との取り組みを行っています。

——企業の出張授業は、どのように打診しているのですか?

まず全体のカリキュラムの中でこんな授業が欲しい、というアイデアがあり、それにぴったり来そうな企業に、1社1社電話して一緒にできる企業を探す…そんなやり方で探しています。断られるケースもたくさんありますが、話してみると企業自身も実は学校とのつながりを求めている、というケースもあって。出張授業は実績がないので一歩踏み出せない、と躊躇している企業も多いので、それならうちで一緒に実績を作りましょう!と話して実現させてきました。

企業との取り組みで気をつけているのは、授業内容を任せきりにしないこと。一緒に前に立ち、時には台本を自身で作って、授業を子どもの心に火をつけるきっかけにすることを心がけています。子ども自身がやりたいと思ったり、やりたいと言ったら本当に実現した、という体験をすることが大事だと思っているので、ある意味で、授業で話されることは全部その“フリ”だと考えているんです。

子ども自ら企画して成し遂げた、制服と古本のリサイクルプロジェクト

——国本小学校には、子どもたちが実施するSDGsプロジェクトがあるとのことですが、詳しく教えてください。

課題解決型学習の一環として、子どもたち発案による「プロジェクト」を毎年行っています。テーマはその年の子どもたちがそれぞれ決めています。2022年には制服と古本のリサイクルプロジェクト「服のチカラ/本のチカラプロジェクト」を行いました。6年生がユニクロの社員の方から「届けよう、服のチカラプロジェクト」について直接学んだことがきっかけです。着られなくなった服を回収し難民の方々に届ける活動なのですが、実は難民の40%が子どもであると知って、自分たちも子ども服を回収してこのプロジェクトに寄付しよう、と始めたんです。

校内に掲出されていた、「服のチカラプロジェクト」の告知チラシ。

服を集めるには、告知をして、さまざまな人の協力を得なければなりません。自分たちの活動を伝えるための広報活動としてポスターを作ったり、地元の商店街を1軒1軒回って協力をお願いしたり。学内の幼稚園や中高の学年主任にもプレゼンしにいき、寄付の協力を依頼していきました。その中で「制服やユニフォームも集められるんじゃないか?」とアイデアが加わって発展していったんです。

さらに、ブックオフの出張授業を聞いたことをきっかけに、古本の回収も加わって、最終的に2000人以上の協力を得、2068枚の服と2988冊の本を集めることができました。古本については、ブックオフの社員の方から本の値付けや売り方などを教えてもらい、文化祭で店舗を開いて、自分たちで制服と本の販売もしました。

そうすると、今度はキャリア教育の要素も出てきます。本の販売となるとお金のやり取りも出てくるので、店舗ごとに店長や会計係・経理などの役割が生まれて、子どもたち一人一人が責任を負ってやりました。集めた子ども服は、ユニクロの服のチカラプロジェクトに寄付。制服と本の売り上げは「よし、みんなで焼肉に行こう!」と言ったんですけど、「いやいや先生、これは寄付します」と言われて…(笑)。その寄付先も赤十字やUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)、WWFなど、全部自分たちで議論しながら決めました。

こんな感じで、何か問題を自分たちで発見して、解決するには何が必要で、自分たちにできることは何かを考え、自らの手で成し遂げていく。その過程をプロジェクトでは大事にしています。終わった後も、その意味づけをきちんとするために、この時も全校生徒の前でプレゼンをさせたり、ユニクロやブックオフさんの本社に行って、取締役の方に話す機会を作っていただきました。

——その結果が、環境省主催の「令和5年度気候変動アクション」(環境大臣表彰)、「脱炭素チャレンジカップ2024」(文部科学大臣賞/マクドナルドオーディエンス賞)などの受賞につながったのですね。

校内に掲示されている多数の表彰状。

このプロジェクトには途中から気候変動のテーマも重ねていて、この活動でCO2がどれだけ削減できたのかも計算して出したんです。結果、すごく良いプロジェクトができたので、コンクールなどにも出してみようか、と試しに出したら思った以上に評価していただけて。子どもたちにとっても「自分たちはすごいことをしたんだ!」と自信になったと思います。

「脱炭素チャレンジカップ」の学生によるプレゼン動画

他にも小さい子向けの移動図書館を作ったり、古本から紙漉きしおりを作ったりと、ちょっと面白そうだからやってみよう、と色々なチャレンジをしたプロジェクトだったので、それらを全部載せて応募しました。応募書面にまとめるのは苦労したんですけど(笑)、自分たちのやったことをちゃんとまとめて振り返るという意味でも応募してよかったと思っています。

なお、コンクールに応募・受賞してよかったことがもう一つあります。授賞式に行くと、各企業でSDGsを推進している方がたくさん来ていて、直接つながれるんです。これまでいくら電話をかけてもたどり着けなかったような人に会えるので、どんどん名刺交換してメールして、次の授業の企画につなげています。

——思わぬ副次的な効果ですね!

企業の具体的な取り組みが知れる教材としての『未来の授業』

——先ほど『未来の授業』を使った授業をしていただきました。実際に使ってみていかがでしたか?

データや情報も豊富に入っているのが魅力的だと思いました。授業をする側からすると、使えそうな情報、膨らませられそうな情報がたくさん入っているのがいいですね。QRコードがあちこちに入っているので、子どもたち自身でどんどん読み取って情報にアクセスしていけますし。授業で使った日本の社会課題などは、検索しても出てこないコンテンツだと思います。基本的なSDGsの情報も冒頭に解説してあるので、SDGsを最初に扱うときのスタートとしてもいいですね。

授業でも使用した日本の社会課題の一覧ページ。

SDGsの基本的な知識を解説。

授業で使用した、『未来の授業 パートナーシップBOOK』。

——先ほどの授業では、具体的な企業の名前が出ると、子どもたちが積極的に手を挙げて発言しているのが印象的でした。

さまざまな企業の事例が入っていて、一企業だけ追っていないところがいいですね。今日は2コマだったので、各企業の事業内容を調べるところまででしたが、ああやって知識として知っておくと、自分たちでもこういうことができるんじゃないか?など自分たちの活動のヒントにもなります。今後、全体で何かを決める時に、今日知ったことを誰かが発言してくれるかもしれません。いろんな子どもにいろんな種を仕掛けておくと、どこかでそれが出てくる。普段からその繰り返しでやっています。

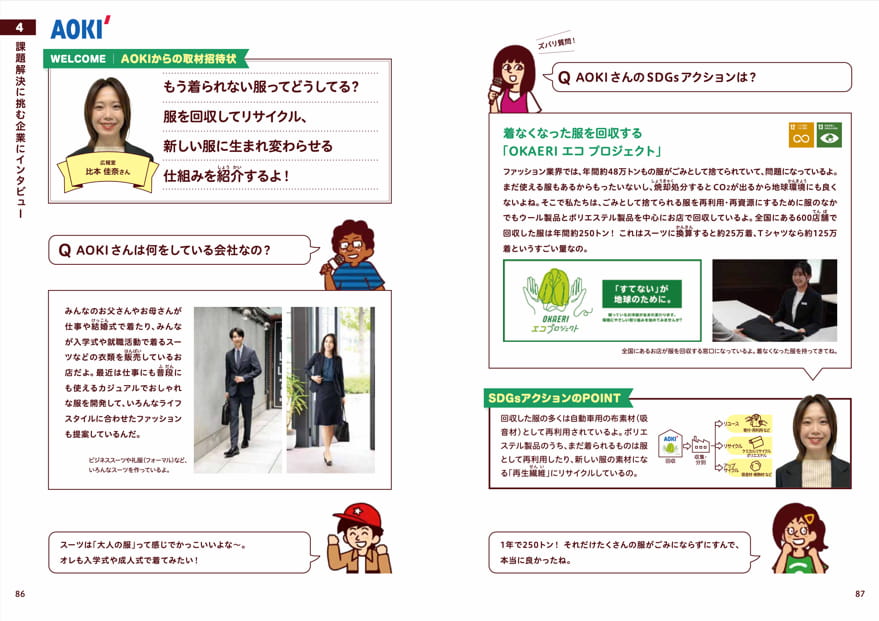

多数の企業のSDGsに関わる取り組みを紹介している(『未来の授業 パートナーシップBOOK』より)

あとは、専門家の方が登場するのがいいと思います。なぜ僕たちが出張授業をするかというと、先生が話すのと活動している本人が自分の言葉で話すのとでは、深さも説得力も全く違うからです。この本でも、ちゃんと名前があって、顔写真もあって、その人から子どもに向けたコメントが載っているのがいいですね。

社会課題に取り組むNPOやスタートアップの人の声も紹介(『未来の授業 パートナーシップBOOK』より)

——作り手の私たちが心がけていることを、ずばり言い当ててくださって嬉しいです。最後に、こうしたらもっと使い勝手が良いのでは?というリクエストがあればお願いします。

先ほどの日本の社会課題のロゴデータなどが、授業で使えるようにさっとウェブから落とせるといいと思います。色々な使い方ができるデータが入った本ですし、それぞれの学校で求めているものが違うと思うので、素材として一つの場所に格納されていると使い勝手がいいと思います。

——ご意見、参考にさせていただきます。今日はありがとうございました。

関連記事

シリーズ最新刊『未来の授業 ライフキャリア探究BOOK ゆみ、サステナブルファッションに出会う!?編』

監修:佐藤真久 編集協力:NPO法人ETIC.

定価1980円(本体1800円+税)

最新シリーズのテーマは「持続可能なライフスタイルの共創」。おしゃれが好きで、アイデアを生み出すのが得意なキャラクター(ゆみ)が、ファッションをめぐる様々な社会問題に触れ、なぜサステナブルなものづくりや循環型社会の実現が必要とされているのか理解していく。これからもファッションを楽しめる世界であるために、どんな実践が必要なのか?この問いから、自分自身の将来像のヒントも見つけだす。巻末に「教材としての本書の活用方法」の解説つき。「キャリア学習」の授業や「総合的な探究の時間」の教材に最適。

「未来の授業」書籍シリーズバックナンバー紹介

『未来の授業』シリーズは2019 年に第1弾となる『未来の授業 私たちのSDGs 探究BOOK』を発行し、以来テーマを変えながら毎年発刊を重ねてきました。現在のシリーズ累計発行部数は24万部を超え、教材や研修でも多数採用される人気シリーズとなっています。全国の書店やネット書店でお買い求めいただけます。

詳しくはこちら