カンヌライオンズやアドフェストなどの国際広告賞では、最新のケースやトレンドがわかる授賞式やセミナー、作品展示に加えて、ネットワーキングのためのパーティが行われます。ここには近年、エージェンシーやプロダクションからだけでなく、アドバタイザー、つまりクライアントサイドからマーケターやクリエイターが多く参加しています。彼らは何を目的に参加し、ここで何を得ているのでしょうか。

2025年のアワードショウシーズンの最初となる3月20日〜22日開催の「ADFEST2025 」(タイ・パタヤ)を前に、アドバタイザーが国際広告祭に参加する理由を探ります。

第2回目は、味の素マーケティングデザインセンター副センタ―長兼コミュニケーションデザイン部長 向井育子さんにお話をお伺いしました。

国際広告祭は、学問のように広告が学ぶことができる場

木村:2024年の年初に、向井さんから国際広告祭とアドフェストについて教えてほしいとお声がけをいただき、御社に伺いました。そもそもなぜ、海外の広告祭に参加しようと思われたのですか?

向井:まずは、自組織のクオリティを高めるために、国際広告祭に参加したいと思ったのが発端です。しかし、実は海外の賞については正直なんとなくしかわかっていませんでした。知っている賞もカンヌライオンズぐらいで、その目的、内容、どのように賞を選んでいるのかという基準などもよくわかっていませんでした。そうしたことから、日本だけじゃなく、グローバルの広告業界では何が行われているのかをリアルで見たいと思いました。

また広告賞にはクリエイティブだけではなく、マーケティングの一環という視点もあります。私たちにとってその視点も重要で、自社、自組織のクオリティを高めていくためにはグローバルに目を向け、その視点を持たないといけない。それをリアルに、そして一気に見られるなら見てみたいな、と。それであれば全体を体系的に知りたいと思い、木村さんにお声がけしました。

木村:その中でアドフェストに参加された理由は?

向井:木村さんのお話を聞いて、国際広告賞っていろいろな種類があることがわかりましたし、それぞれ特徴や果たしている役割、参加して得られるものの違いも理解しました。その上で、まずはアジアでは大きめのアドフェストに行ってみたいなと思い、参加することにしました。

木村:アドフェストはカンヌライオンズやONE SHOWに比べると規模は小さいですが、アジアでは最大のリージョナル広告祭ですからね。実際に参加されて、どのような印象を持ちましたか?

向井:思っていた以上に得るものがありました。何が良かったかと言うと、アドフェストがただ賞を受賞する場所ではなく、広告の考え方を学ぶ場所だったこと。クライアント的視点、アカデミックな視点、そしてクリエイティブな視点から、学問のように広告が学ぶことができました。優秀な作品を見ることができることももちろんですが、短期集中で勉強できるというところがとても良かったですね。

木村:おっしゃるように、国際広告祭には、どの国が勝ったとか、どの会社が勝ったとかで一喜一憂するスポーツイベント的な側面もある一方で、最新のビジネスやマーケティングのトレンドを具体的なケーススタディで学ぶことができるビジネススクール的な側面や、大量の映像作品やグラフィック、ケースビデオに触れて自分の感性を磨くアートスクール的な側面もあります。さらに国や会社を超えて話ができるネットワーキングの場という側面もあります。

その中でもアドフェストは、ホテルと、展示やセミナーや授賞式が行われる会場、そしてレストランやパーティ会場もすべて同じ場所にあるので、確かに「広告のキャンパス」みたいですよね。向井さんとは現地でもいろいろお話しましたけど、現場で具体的に学んだことを教えて下さい。

アドフェストの会場となるRoyal Cliff Resort。左上のPEACHでセミナーや授賞式が行われる。

向井:受賞作から学んだことを3つ挙げてみると、一つ目は「クリエイティビティの幅」についてですね。例えばゴールドを受賞したタイのKFC 「Bone Tie with Gluta Story」は、コミュニケーションやクリエイティブがもう実際のビジネスの場としてつながっているということが見えました。

木村:ケンタッキーフライドチキンを食べたいのは、人間だけでない。ペットの犬も食べたいだろうけど、骨が刺さるから犬には鳥を食べさせてはいけない。そこで人間が食べ終わった後に廃棄されるフライドチキンの骨を粉砕してボウタイの形にかためたものを犬にプレゼントするという、アニマルフレンドリーでかつサステナブルなプロモーションでしたね。

向井:これは広告だけでなく、商品の製造や流通から廃棄までバリューチェーン全体を使ったクリエイティビティなんですよね。そういう何か新しい、今まではその仮想空間でしか起こらないと思っていたものがリアルにあって、なおかつ新しいビジネスモデルの形ができて見えていることが一つ目の学びでした。

木村:味の素冷凍食品さんがグランプリを受賞された「冷凍餃子フライパンチャレンジ」も、餃子がフライパンに張り付くという広告以外のバリューチェーンから発想されたものでした。

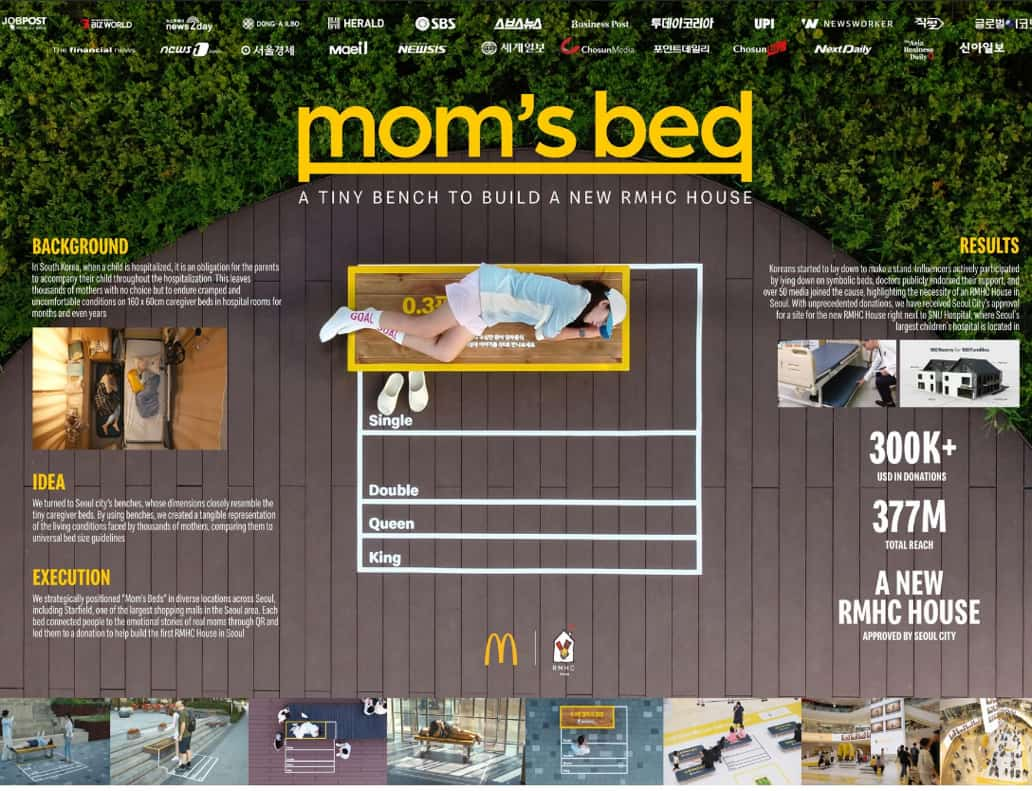

向井:二つ目は、「当たり前を崩す表現」。韓国のマクドナルドの「Mom’s Bed」というアウトドア広告の事例では、当たり前とは反対の方向で考えるという視点が見られました。クリエイティブの力が今までの当たり前を崩していくということを知ることができた表現でした。

木村:病院で毎晩子どもにつきそって眠るお母さんのスペースがいかに小さいかを、街のベンチなどを使って体験させるアウトドア広告ですね。発想を転換して、OOHをグラフィック広告のように使っていました。

向井:三つ目は、改めて「社会課題解決の力」です。世の中の人たちが共感するという意味において、SDGsやダイバーシティ&インクルージョンというテーマは非常に意義があるとあらためて思いました。

例えばタイのVaselineが行ったキャンペーン「Skin for Skin」はゲームという形で火傷を負った人の肌へのドネーションを推進し、インドのマクドナルド「EatQual Colours」は色弱の人のためにスマホの画像調整の仕組みを作るなど、世の中の人たちに問題を提起しながらも実際に行動にまで結びつけた社会課題解決はとても良いと思います。

Vaseline & Ogilvy Singapore came to the aid of burn victims in Thailand with a gaming-inspired initiative that boosted the likelihood of future skin donations by 17%.

Learn more via @campaignbrief: https://t.co/mldDDcgMLG pic.twitter.com/161s2zF6iB

— Ogilvy (@Ogilvy) March 7, 2024

木村:社会課題をテーマにしたものは、ここ数年で明らかに、啓蒙から行動へ変容してきましたね。口だけで実質的に解決に向けた行動をしないと“Wash“と批判されるようになったことが一因だと思います。おっしゃるように、海外広告祭に参加すると、日本ではなかなか見ることのない「クリエイティビティの幅」や「当たり前を崩す表現」に出会えるし、日本と違うタイプの「社会課題解決の力」を目の当たりにします。ところで、今年日本から出品された作品を見てどう思われましたか?

向井:日本のクリエイティブは、ビジュアル表現が非常に繊細です。美しく、緻密で凄く印象に残るものだなと思いました。それは世界から見ると、特異的なものであるとも感じます。